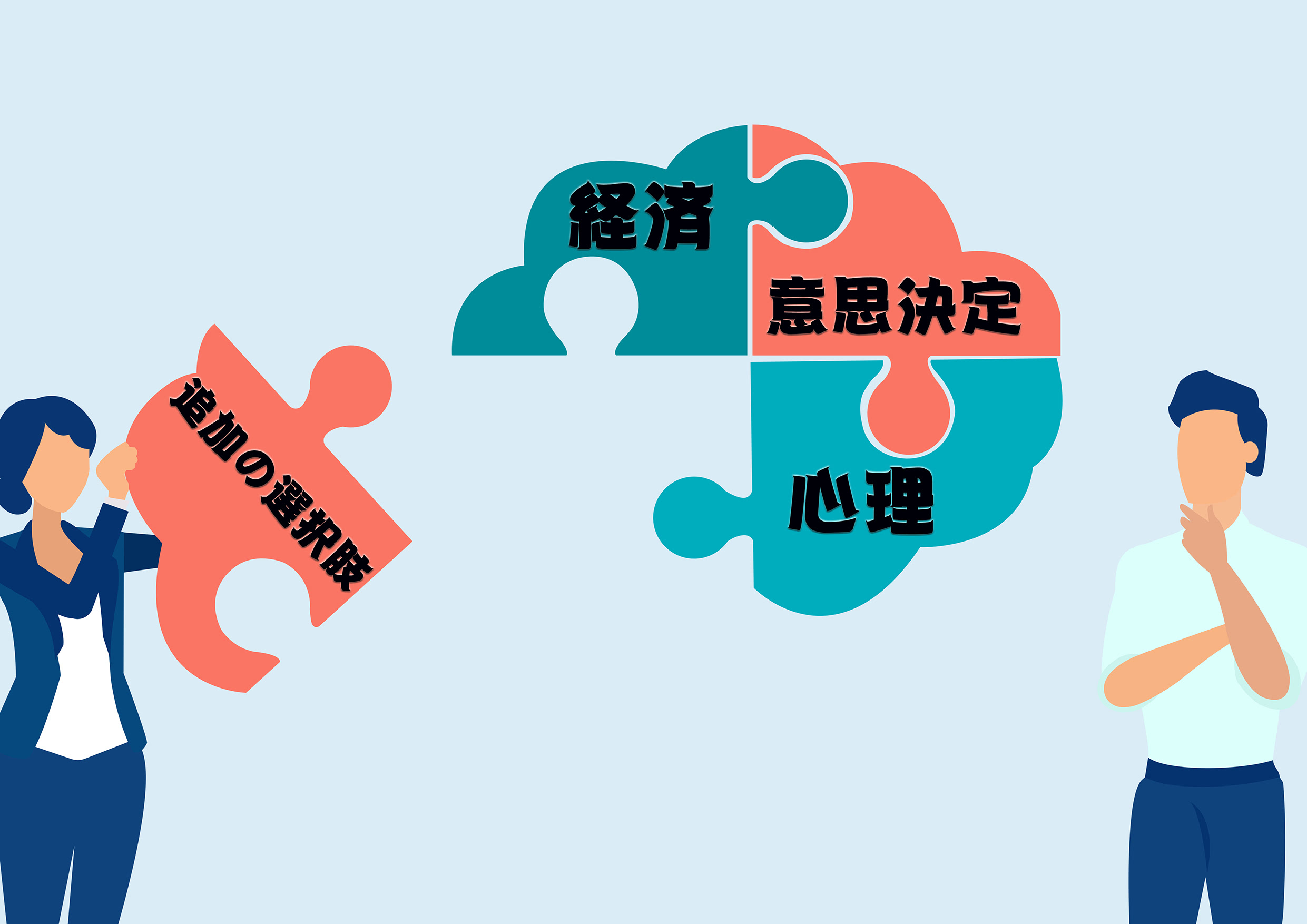

経済法の世界では、「抱き合わせ販売」や「おとり販売」と呼ばれる違反行為が独占禁止法や景品表示法で禁止されています。それがどのような違反行為であり、法がどのように適用されるかについては、今後の専門ゼミナールで一緒に学ぶことになりますが、今回のコラムでは、人の意思決定に影響を与える「抱き合わせ」や「おとり」といった選択肢の存在を題材に、経済法と密接する経済心理学の視点から一緒に考えてみましょう。

雑誌の購読を例に考えてみよう

例えば、あなたが興味のある雑誌の年間購読を検討しているとします。

この雑誌には、デジタル媒体のWeb版とアナログ媒体の印刷版があり、それぞれの価格は次のとおりです。

①Web版=6000円、②印刷版=10000円

あなたならどちらを選びますか?

もし「Web版6000円」を選んだとしたら、次にもう1つ選択肢を加えた場合、考えが変わるでしょうか?

①Web版=6000円、②印刷版=10000円、③Web版+印刷版=10000円

実際に、100人の被験者を対象に行われた実験は、前話でもご紹介したノーベル経済学賞を受賞したRichard H. Thaler博士の研究チームによって実施されました。3つ目の選択肢が追加されたことで、被験者の意思決定に以下のような大きな変化が現れたのです。

| 2つの選択肢の場合 | 3つの選択肢の場合 |

|---|---|

| ①Web版=6000円 68人 | ①Web版=6000円 16人 |

| ②印刷版=10000円 32人 | ②印刷版=10000円 0人 |

| ③Web版円+印刷版=10000円 84人 |

如何でしょうか。「Web版+印刷版=10000円」という第3の選択肢が加わることで、当初は安価なWeb版を選んでいた多くの人が、高額でも「Web版+印刷版=10000円」のプランに乗り換えたのです(68人→16人)。①と②を抱き合わせた第③の選択肢が、ほぼすべての購入者を吸収することとなりました(0人→84人)。

また、選択肢②だった印刷版が、選択肢③を引き立てる、いわゆる「おとり」として機能するようになったとも言えます。

勿論、その雑誌の販売会社というと、選択肢を1つ増やしただけで、売上を伸ばすことに成功したということですね。

松竹梅商法

このような心理テクニックのビジネスへの応用は、日本でも「松竹梅商法」などと呼ばれ、さまざまな場面で活用されています。例えば、アイスクリーム店のセットメニューの例で考えてみましょう。

初めて訪れたお店で、あなたはどれも美味しいそうな次の2つのメニューからどちらを選ぶか迷っています。

① 1000円のセットメニュー

② 3000円のセットメニュー

この場合、多くの人が「まずは1000円のセットを試してみよう」と考えるでしょう。

ですが、この2つの間に2000円台の選択肢を加えると、どうでしょうか?

① 1000円のセットメニュー(梅)

② 2000円のセットメニュー(竹)

③ 3000円のセットメニュー(松)

こうして選択肢が3つになると、多くの人は「ランクが低いものを避け、最もランクが高いものも求めない」という心理から、中間2000円のセットメニューを選びがちになります。このように、選択肢を1つ増やすだけで、最も選ばれやすい商品が変わり、売上も増加するのです。

Williams Sonomaの事例

もう一つの実例として、アメリカの会社Williams Sonomaの事例をご紹介しましょう。

同社はセンスの良いセレクトアイテムを扱うことで知られていますが、初めてブレッドベーカリーを275ドルで発売した際には、ほとんど売れませんでした。挽回の策として考案されたのは、最初の275ドルのブレッドベーカリーの隣に、より大型で1.5倍の価格もする新機種を置き、選択肢を1つ増やすという戦略でした。この戦略が功を奏し、ブレッドベーカリーの売れ行きが嘘かのように好調に転じました。

ただ、売れ出したのは、大型で高額の新機種ではなく、小型で275ドルの旧機種でした。

なぜでしょうか?斬新な商品には比較対象がなければ購入を躊躇してしまいますが、新機種の登場によって比較が可能になったことで、「試しに手頃なほうを買ってみよう」という心理が働いたと考えられます。ここでも、高価格の新機種が安価な旧機種を選ばせる「おとり」として機能したわけです。

いかがでしたか?今回の説明を通じて、選択肢を1つ増やすだけで人の意思決定が変わり得ることを少しでも感じていただけたのではないでしょうか。このような心理テクニックは、ビジネスの成功に活用できる一方で、悪用されると健全な競争が阻害される可能性もあります。そのため、「抱き合わせ」や「おとり」となる選択肢の合法性や違法性の線引きが、経済法分野の重要な役割となっており、そこには経済心理学の知見も生かされているのです。

経済法ゼミナールで、さらに理解を深めていきませんか?