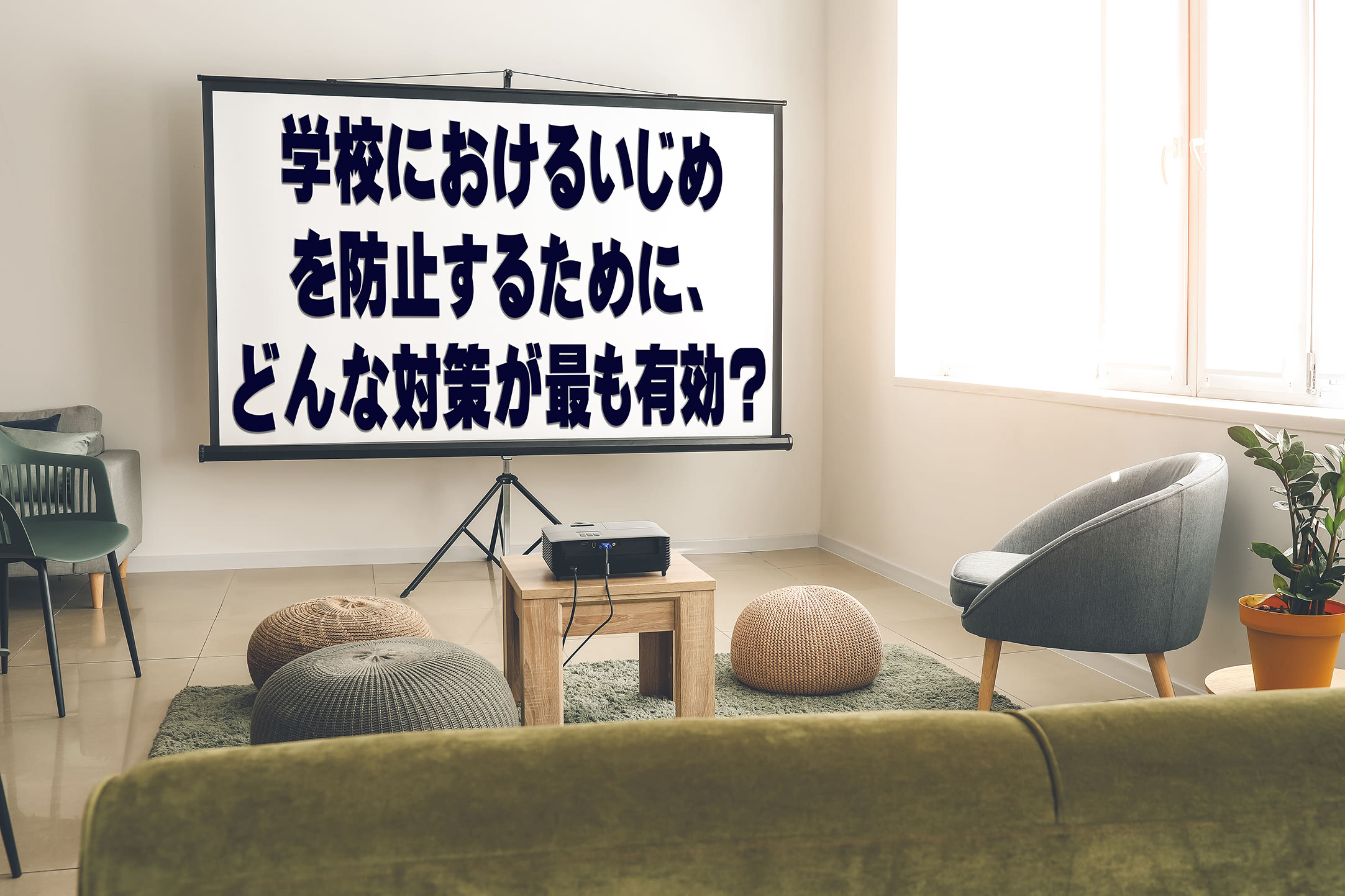

2024年4月26日のゼミナールにおいて、新年度初回のゼミナール討論会を開催しました。

今回のテーマは「学校におけるいじめを防止するために、どんな対策が最も有効?」です。根深い社会問題でもあるので、永遠のテーマともいえそうですね。

みなさんはそれぞれ自分が考えた改善策を提案し、活発な議論を交わしました。

討論会の後、各自に提案の要旨をを一言で簡潔にまとめてもらいました。

| 提案者要旨 |

|---|

| (中村)いじめが犯罪と同じレベルのものだと幼少期から認識させるための教育を取り入れます。 |

| (杉崎)授業内の継続的ないじめに関する道徳動画の視聴と思考時間の確保。 |

| (立川)定期的に生徒とコミュニケーションを取ります。数か月に一回の二者面談。 |

| (本吉)いじめに対する具体的なイメージを与え、いじめに遭遇した際に気付けるような視覚教材を用いた教育を実施します。 |

| (横山)小学校低学年に週1.2回ほど+1時間の日を作り、いじめに対する教育やアニメ視聴、レク、VR体験などを行わせます。 |

| (関口)いじめの被害者ではなく加害者こそが恥ずかしいという認識を、幼少期から教育により浸透させます。 |

| (長島)幼い頃にいじめがトラウマとして記憶に残るように、どれだけ悪いかを認識させておきます。 |

| (川上)悪いことを叱り減らすのではなく良い行いに焦点を当ててポジティブな思考を成長させます。 |

| (田中)いじめの元被害者と元加害者を有志で募り、自身の経験を基にいじめの実態を生徒に教える授業の実施。 |

| (渡辺)定期的なアンケートの実施。 |

| (中原)スクールカウンセラーの常勤化・組織的な運営(教員との連携)。 |

| (宮倉)罰則と監視の強化。 |

| (川角)学校と教育委員会の調査機能の強化。 |

| (大橋)校則での具体的な罰則の規定。 |

| (中原)スクールカウンセラーの常勤化・組織的な運営(教員との連携) 。 |

| (半澤)中学校も小学校と同様に校則による規制を緩和することにより、見た目への偏見をなくす。 |

| (田村)教員のみではいじめを防ぐのに限界があるため保護者との連携を深める。 |